|

|

Инзов Иван Никитич (3 I 1768—8 VI 1845) — генерал-лейтенант, наместник Бессарабской области, к канцелярии которого в 1820—1823 был прикомандирован высланный из Петербурга Пушкин. Друг мартинистов Екатерининского века, Инзов «был очень образован и начитан, занимался историей, естественными науками, собирал рукописи» [1] . Едва успев познакомиться с Пушкиным, Инзов дает ему проницательную характеристику, до которой, кажется, не смогли подняться лицейские педагоги: причина «погрешностей» молодого поэта — не «испорченность сердца» (в чем как раз заподозрил его Энгельгардт), «но по молодости необузданная нравственностию пылкость ума» (письмо к И. А. Каподистрия, 21 мая 1820). Так недостаток почти что обращается в достоинство; во всяком случае, едва ли для «обуздания» этой «пылкости» Инзов немедленно, лишь только заполучив Пушкина под свое начало, отпускает его на Кавказ с генералом Раевским и по этому поводу пишет К. Я. Булгакову: «Расстроенное здоровье г. Пушкина и столь молодые лета и неприятное положение, в коем он по молодости находится, требовали, с одной стороны, помочи, а с другой, безвредной рассеянности, потому отпустил я его с генералом Раевским... При оказии прошу сказать об одном графу И. А. Каподистрии. Я надеюсь, что за сие меня не побранит и не назовет баловством». В Кишиневе Инзов поселил Пушкина в своем доме, поил, кормил, давал взаймы денег, а если Пушкин напроказит, то сажал без сапог под домашний арест, — более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания. Инзов Иван Никитич (3 I 1768—8 VI 1845) — генерал-лейтенант, наместник Бессарабской области, к канцелярии которого в 1820—1823 был прикомандирован высланный из Петербурга Пушкин. Друг мартинистов Екатерининского века, Инзов «был очень образован и начитан, занимался историей, естественными науками, собирал рукописи» [1] . Едва успев познакомиться с Пушкиным, Инзов дает ему проницательную характеристику, до которой, кажется, не смогли подняться лицейские педагоги: причина «погрешностей» молодого поэта — не «испорченность сердца» (в чем как раз заподозрил его Энгельгардт), «но по молодости необузданная нравственностию пылкость ума» (письмо к И. А. Каподистрия, 21 мая 1820). Так недостаток почти что обращается в достоинство; во всяком случае, едва ли для «обуздания» этой «пылкости» Инзов немедленно, лишь только заполучив Пушкина под свое начало, отпускает его на Кавказ с генералом Раевским и по этому поводу пишет К. Я. Булгакову: «Расстроенное здоровье г. Пушкина и столь молодые лета и неприятное положение, в коем он по молодости находится, требовали, с одной стороны, помочи, а с другой, безвредной рассеянности, потому отпустил я его с генералом Раевским... При оказии прошу сказать об одном графу И. А. Каподистрии. Я надеюсь, что за сие меня не побранит и не назовет баловством». В Кишиневе Инзов поселил Пушкина в своем доме, поил, кормил, давал взаймы денег, а если Пушкин напроказит, то сажал без сапог под домашний арест, — более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания.

Законов провозвестник,

Смиренный Иоанн,

За то, что ясский пан,

Известный нам болван,

Мазуркою, чалмою,

Несносной бородою —

И трус и грубиян —

Побит немножко мною,

И что бояр пугнул

Я новою тревогой, —

К моей канурке строгой

Приставил караул...

(«Мой друг, уже три дня...»)

Таким Ивана Никитича Инзова изобразил Пушкин.

|

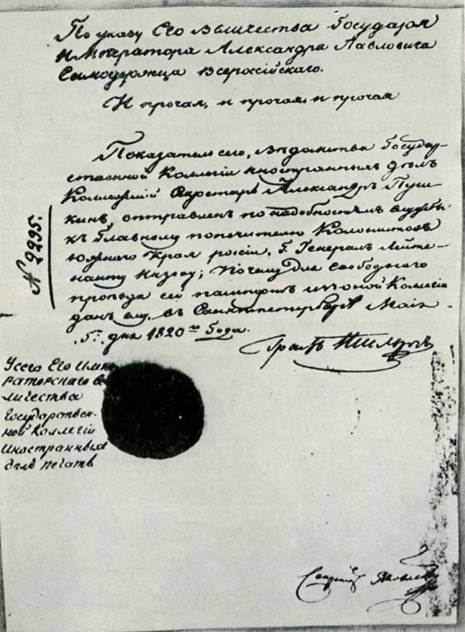

Копия подорожной А.С.Пушкина.

«По указу Его Величества Государя Императора Александра Павловича

Самодержца Всероссийского.

И прочая, и прочая, и прочая

Показатель сего, ведамства Государственной Коллегии иностранных дел Коллежский секретарь

Александр Пушкин ,отправлен по надобности службы к Главному попечителю Колонистов южного

Края России Генерал-лейтенанту Инзову….

Май 5 дня 1820 года.» |

| |

Однажды Инзов объявил Пушкину освобождение из-под очередного ареста почти что на Пасху, во Вторник Страстной Недели (28 марта 1822), после заутрени, — и Пушкин, по меткому наблюдению тут же присутствовавшего П. И. Долгорукова, «как птичка из клетки, порхнул из генеральского кабинета на улицу искать прежних рассеяний» [2] . Как знать, не отголосок ли этой предпасхальной амнистии — пасхальное стихотворение следующего года:

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны...

Есть еще один повод заглянуть в это стихотворение как в зеркало, отражающее отношения поэта со своим бессарабским начальником. Инзов был большой охотник до птиц: держал множество канареек, двух сорок и попугая; этих «попугаев и сорок инзовских» (упомянутых в письме Плетневу (7 января 1831) поэту удалось обучить бранным словам, коими они однажды поделились с посетившим Инзова преосвященным Димитрием. Реакция начальника была по обыкновению кроткой: «Иван Никитич, с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим, сказал Пушкину: «Какой ты шалун! преосвященный догадался, что это твой урок». Тем всё и кончилось» [3] . Словно бы и самого Пушкина Инзов воспринимал как «птичку», которую нужно держать у себя в доме (ведь поселил беспокойного поэта у себя!), иногда сажать в клетку и время от времени выпускать... Во всяком случае, жизнь с многочисленными птицами Инзова, окружавшими поэта с утра до вечера, вряд ли могла миновать поэзию: иначе отчего вдруг так властно зазвучала птичья, воздушная тема («птичка Божия не знает ни заботы, ни труда») с примерками крыльев то орла («сижу за решеткой в темнице сырой»), то соловья («О дева-роза, я в оковах... Так соловей в кустах лавровых ... В неволе сладостной живет»), и с бесконечными полетами:

Я пил — и думою сердечной

Во дни минувшие летал...

(«Друзьям»)

Я к вам лечу воспоминаньем...

(Из письма к Я. Н. Толстому)

Златой предел! любимый край Эльвины,

К тебе летят желания мои!

(«Кто видел край...»)

...К нему слетит моя признательная тень...

(«К Овидию»)

Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,

И улетел в страну свободы, наслаждений...

(«Надеждой сладостной младенчески дыша...»)

|

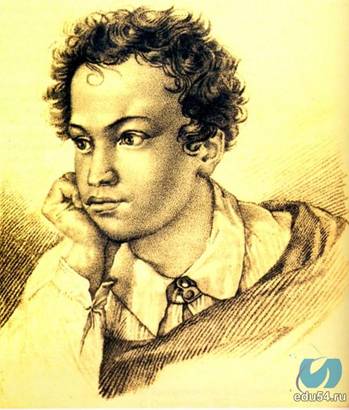

Портрет А.С. Пушкина Е.И. Гейтман 1822 г.

|

| |

А генерал-птичник, — быть может, косвенный виновник этого воздушно-орнитологического направления мыслей, — строчил тем временем в Петербург благожелательные донесения: «Пушкин, живя со мною в одном доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах... Он, побуждаясь тем же духом, коим исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в сем случае» (письмо к Каподистрия, 28 апреля 1821). Заметим: «образумят» не воспитатели, коим не было отбоя (кто только не пытался «воспитывать» Пушкина!), но «лета и время» — собственно, так и произошло...

Пушкин был нужен Инзову: по словам Вигеля, «веселый, острый ум Пушкина оживил, осветил пустынное уединение старца». Когда наместничество в Бессарабии было передано Воронцову и Пушкин должен был переехать в Одессу, Инзов горевал о поэте, принесшем ему немало хлопот, и говорил Вигел: «Ведь я мог бы удержать его: он был прислан ко мне, попечителю, а не к бессарабскому наместнику» [4] (жалел о потере столь мощного источника энергии, — прокомментирует тут Астролог). Пушкин всю жизнь вспоминал «Инзушку» с нежностью; вот какую характеристику дал он ему в «Воображаемом разговоре с Александром Первым»: «Генерал Инзов добрый и почтенный человек, он русский в душе; он не предпочитает первого англинского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам; он уже не волочится, ему не 18 лет от роду: страсти если и были в нем, то уж давно погасли. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что со всеми вежлив, не опрометчив, не верит вражеским пасквилям».

А в зеркале Инзова отражение Пушкина было простым и ясным: «Он малый, право, добрый, жаль только, что скоро кончил курс наук» (письмо к К. Я. Булгакову, май-июнь 1820). «Добрый малый» — так, кажется, мало кто Пушкина видел. И тем не менее Пушкин полюбит это свое отражение, оставит его жить в поэзии:

Иль просто будет добрый малой,

Как вы да я, как целый свет?

(«Онегин», 8, VIII)

И от поклонниц, желающих видеть в нем поэтические крайности — ангела, демона, — порой отмахнется опять-таки этим своим мило-прозаическим отражением, этим инзовским словцом: «На самом деле я просто добрый малый , который хочет лишь заплыть жиром и быть счастливым» (Е. М, Хитрово , май 1830).

[1] Бартенев, цит. изд., с. 156.

[2] Цит. по: Летопись жизни и творчества Пушкина. 1799—1826. — Л. 1991, с. 305.

[3] Русский Архив, 1866, стлб. 1264-1265.

[4] Бартенев , цит. изд., с. 231. |

Инзов Иван Никитич.

Дом Инзова в Кишиневе, где жил Пушкин.

|